基于生物经济的产业融合与绿色转型

2022-09-25

编辑:Traveler

来源:人民论坛, 2022(17)

基于生物经济的产业融合与绿色转型

来源: 人民论坛, 2022(17). 作者: 邓心安

【摘要】生物经济正在重塑生物质相关产业,并重新定义农业。在生物经济时代,农业具有生物经济的“双基础”地位,即农业是可再生生物质的基础,生物质是可持续生物经济的基础。未来产业发展,既是融合发展也将是体系化发展。对此,我们应当从整体与变化的视角,运用系统与跨学科研究的方法,促进生物质产业及其相关传统产业特别是农业的绿色转型,促使未来产业发展与绿色转型向体系化方向前进。

【关键词】生物经济 产业融合 农业拓展

【中图分类号】F30 【文献标识码】A

当代经济社会面临着食品及营养、健康医疗、资源、环境及气候变化、生态及生物安全等相关的全球性问题,人类可持续发展面临重大挑战。为此,联合国、多国政府以及相关研究机构都在谋求兼具长远性和高质量的绿色发展之路。生物经济的兴起与生物经济时代的到来,为生物质相关产业融合发展提供了新的时代机遇,也为作为生物经济基础的农业的拓展提供了绿色技术手段。

1 生物经济:产业融合及农业拓展的时代机遇与综合平台

1.1生物经济的概念及其领域

生物经济(bioeconomy)是与农业经济、工业经济、信息经济相对应的新兴经济形态,因其创新和智慧开发利用生物资源生产生物基系列产品及服务,而具有自然(从自然中来又回到自然中去)、健康、减碳(减排固碳)、可持续等特质,将深刻改变经济社会的生产与生活方式,同时预示着一个新时代——生物经济时代的来临。生物经济时代是生物经济发展到成熟阶段后、以生物经济为主导形成的经济社会发展的特定历史时期。一个新经济时代的到来,产业必然会发生相应的变革。生物经济和生物技术,为生物质产业及其可替代的对应传统化石基产业的绿色转型带来新的时代机遇。

生物经济通常被定义为:以生命科学和生物技术的研究、发展及应用为基础,利用可再生生物资源生产食品、饲料、健康医疗、能源、纤维以及其他工业产品和服务的经济活动。以国际生物经济领域的演进性划分为“蓝本”,在综合考察典型生物质涉农企业的经营领域演变及其内外循环产业链的基础上,可以将生物经济重点领域概括为以下八大领域:农业及食品;生物制造,包括生物炼制;生物医药与健康;生物材料,包括生物塑料;生物环保、生物安全及生态服务;生物化学品;生物能源,包括生物燃料;生物酶(如图1所示)。日益凸显的“生物安全”主要体现在健康、食品、生态等相关领域之中。

1.2生物经济正在发展成为可持续产业的综合平台

生物经济正在发展成为可持续产业的综合平台,该综合平台包括相关技术平台、基础设施共享平台、生物数据库共享平台、种质资源筛选平台、政策平台、投融资平台、新型产业公共服务平台及相互之间的有机结合。之所以说生物经济是可持续产业的综合平台,主要是因为其具备“三性一合”的特点:即生命本质的高度一致性、生物经济技术的通用性、生物经济跨领域的生物质共性,以及生物经济特质与所应对的全球性问题高度契合。生命本质的高度一致性是生物科技界早已公认的理论性知识,将此理论与生物质产业发展特别是作为其基础的农业发展相结合,便构成了农业拓展及其与其他生物质产业融合发展的理论基础。

1.3我国发展生物经济的四大优势

相对而言,我国发展生物经济具有以下四大优势:

(1)人口资源与市场。良好的教育与培训,能够将人口资源转化为人力资本乃至科技人才优势。当前我国已全面建成小康社会,人民对食品及营养、健康医疗、环境、生物安全等有着更高质量和绿色化的需求。因而,我国巨大的人口资源供给和经济社会对高质量发展的需求,为生物经济发展提供了日益巨大的人力资本与市场空间。

(2)生物资源及生物多样性。由于国土地域广阔,气候、地貌、植被类型多样,农业与中医药历史悠久,因而造就了我国生物资源,包括种质资源、农林生物质、中医药资源等丰富而多样化的优势。

(3)生物学科与产业门类较为齐全。我国生物科技研发投入强度显著提高,人才队伍初具规模;在生命科学和生物技术领域具备较强的创新能力,在基因组、蛋白质组、基因编辑、合成生物学、农作物育种等前沿领域达到国际先进水平,取得一批重要原创性基础研究成果和高价值发明专利;初步形成门类齐全、功能完备的生物产业体系,产业链、供应链较为协调稳定。随着海外生物科技研发及创业人才的引进与加盟,我国生命科学和生物技术领域的优势得到显著增强。

(4)新型举国体制。生物经济领域具有实体性强、集群与分布式并存、生物资源和学科的跨界及通用性强等特点,因而更需要生物与信息等学科互补、技术集成与融合创新,以及跨学科、跨行业、跨部门的分工协作。科技产业发展的实践证明:通过改革完善而建立起的具有科学统筹、优化机制、集中力量、协同创新、开放包容、市场配置与政府治理相协调等特色的新型举国体制,有利于生物经济的多元化创新、技术集成、产业融合及绿色转型。

2 生物质产业融合发展及农业拓展的案例解析

2.1案例的代表性与普适性意义

以中外涉玉米种植业和涉林的生物质典型企业为例,来解析隐藏在生物质相关产业的融合发展及农业拓展等现象背后的本质。世界领先的跨国森林工业集团芬欧汇川(UPM)的生物经济产业链表明:以传统的森林产品为基础,通过生命科学和生物技术手段,能够拓展生产丰富多彩的绿色可循环利用的生物基产品和绿色化生态服务。由此不仅能创造出巨大的商业价值,而且能产生良好的生态效益和社会效益。我国山东龙力生物科技股份有限公司龙力玉米全株产业链案例表明:以玉米种植业为基础,通过高效生物工艺过程,同样能够生产出丰富多样的生物基产品及相关生态服务,为生物制造及相关传统产业的绿色转型提供了可持续的解决方案。

芬欧汇川生物经济产业链和龙力玉米全株产业链的代表性与普适性主要表现在:一是重要性,玉米是中国也是世界的主要农作物,秸秆重量约占全株3/4,生物质资源量巨大;林业是全球分布最广、生物质资源年产量巨大的农业部门。二是可持续性,能源与环境相关问题系全球性问题,森林与玉米的生物质循环利用,能够为能源与环境问题的化解提供创新的可持续发展途径与方案。三是可复制性与推广价值,森林与玉米的产业链为其他农作物和经济林如水稻、大豆、小麦、高粱、竹林等的综合开发利用提供可借鉴与可复制的经验和模式。如果农业能够系统性做到生物质高效循环利用,则可以在提高产品附加值的同时,减少农业污染与碳排放,改善涉农生态,从而实现农业低碳环保与可持续发展。

2.2生物质相关“非农”产业与农业融合发展现象背后的本质

生物质涉农企业的经营领域与产业链涉及生物质及其主要基础——农业,并具有绿色、减碳、可持续、可再生及生态循环、多功能性等共性特点。种植业或林业的单一品种的全生物质(whole of biomass)产业链,既可以由单个企业(集团)主要领域组成,也可以由不同企业从事相关产业上下游或不同环节的分工协作来体现。

众多农林品种的生物质产业链的形成,体现了生物与农业之间天然的传承关系与相互作用,揭示出生物经济与农业发展之间共同的生物学基础及其所蕴涵的有机特性和公共产品属性。同时表明:生物质相关“非农”产业与农业正在进行深度融合(图1),包括涉农生物质产业之间的智慧化级联(cascading)融合、生物质产业与对应的传统化石基产业之间的规模化替代融合;农与“非农”的界线趋于淡化,生物质相关产业融合发展与农业拓展之间互为前提、相互促进、相辅相成。如果沿着“生命本质的高度一致性——物种间的界限被彻底打破——农与‘非农’融合、边界淡化——农业可拓展与产业融合——农业生物化、新型化与新业态”的逻辑关系路线去作推理性思考,则有助于理解全生物质产业链对于生物质产业融合及农业拓展的重要意义。

3 农业易相发展理论:农业拓展与生物化绿色转型的系统创新

3.1农业发展新范式:农业易相发展理论

生物质涉农企业的案例解析表明:生命科学与现代生物技术导致生物质“非农”产业与传统农业,以及生物质产业与其对应的传统产业相互之间边界淡化与交叉融合,使农业正在从规模化拓展到生物质相关产业以及生态服务等众多领域,从而为农业发展新范式乃至新的农业体系与新理论的诞生提供了内生动力。农业正在发展成为涉及众多产业链的复杂巨系统,为此需要整体思维和系统认知,从系统的要素构成、互作机理和耦合作用来探索问题解决的整体方案。

农业易相发展理论是指将传统的农业范畴拓展到“非农”范畴,通过“非农”来促进农业的发展,以致达到农与“非农”共生共荣、整体和谐发展状态的系统知识。该理论的形成,离不开对“三农”易相发展关系的认识与升华。所谓“三农”易相发展关系,是指农业—非农产业、农村—城镇、农民—非农从业者等两两之间的对立统一的辩证关系。“三农”与其各自对应的“非农”的相互作用是对立统一而非对立相反的关系,相互之间可以转化、相辅相成。农业发展的区域实践也已证明:凡是“三农”易相发展关系协调的地区,其农业、农村、农民都获得了较高质量的互补和均衡发展。例如杭嘉湖、苏锡常、珠三角,无不是“非农”与农共生共荣、相辅相成的典型;反之如东北一些地区,由于相对单一地发展“三农”的某一面,不仅“非农”发展滞后,农业发展也受到系统性局限。

3.2农业易相发展理论的实证逻辑及其实践意涵

以上案例解析同时表明:新型农业体系涉及的领域内容及其结构,虽因国家、地区或企业的千差万别而不同,且复杂多样,但也有其共性。该共性可以归纳或抽象简化为“五轮模型”(图1),即以常规农业系统为核心,加之正处拓展中的新食品、营养、健康医疗、环境与生态、生物基资源等五个子系统所共同构成的体系。

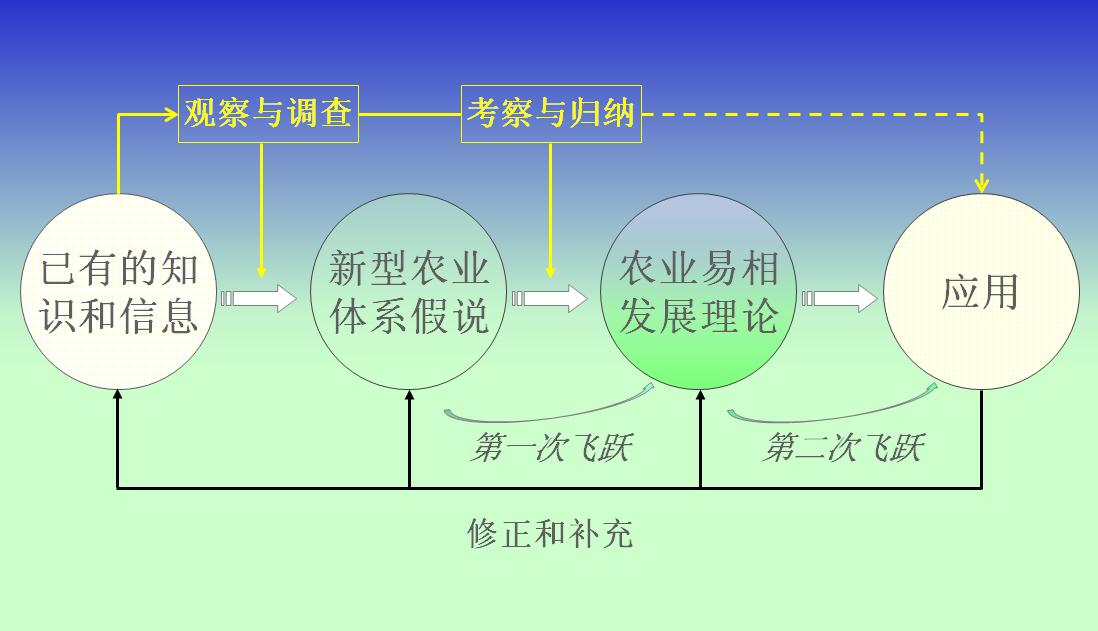

作为该理论的核心,“五轮模型”是基于对中外众多的生物质涉农企业经营领域的观察与考察,由实证归纳法得出,已经并正在接受农业拓展实践的检验,且具有新颖性、创造性和逻辑自洽性,因而具有一般理论的基本特征。“五轮模型”最大的潜在价值在于能够发展成为农业绿色转型的分析工具,由此实现从理性认识到实践,即认识过程的“第二次飞跃”(图2所示)。

图2 农业易相发展理论研究的基本方法

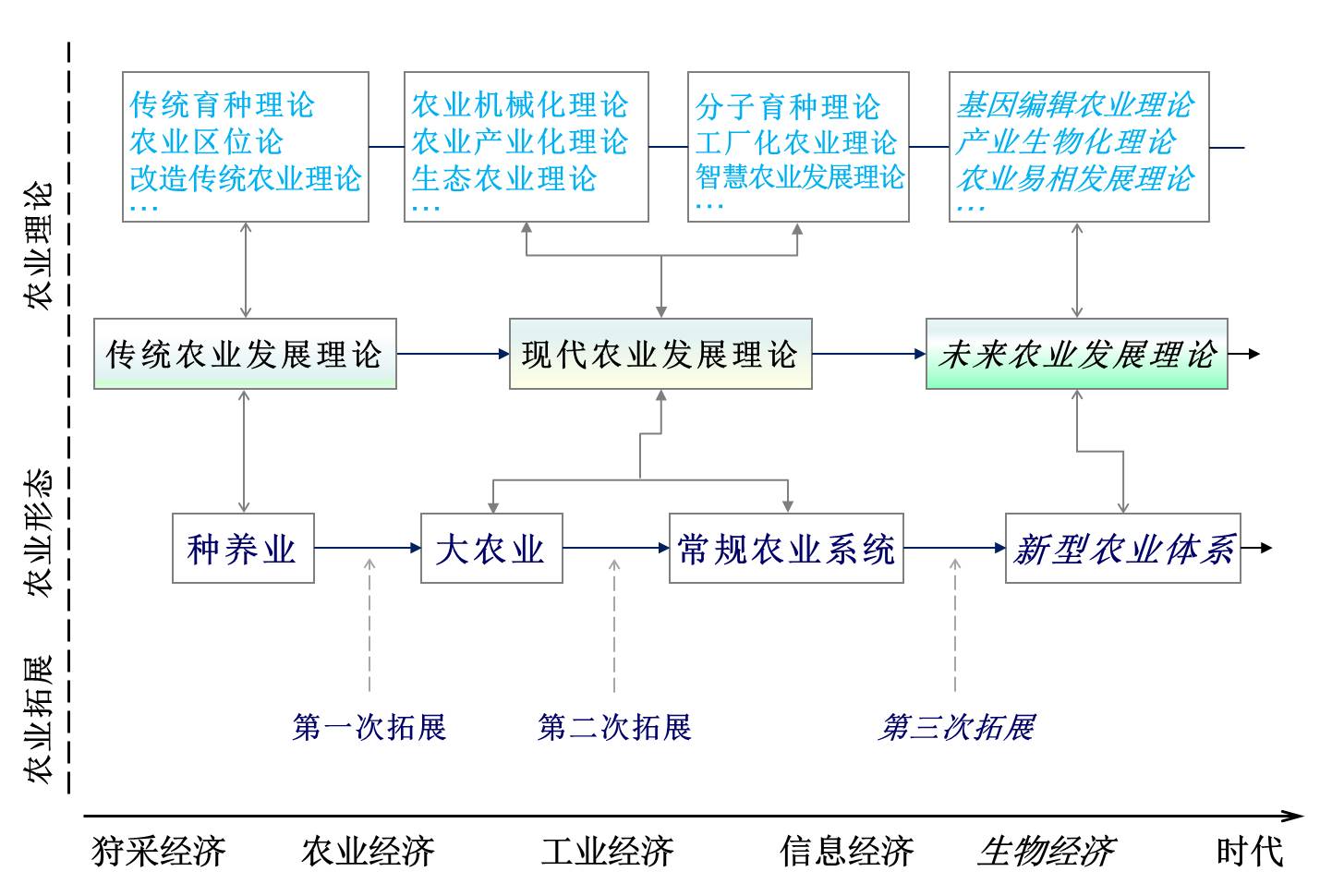

“三农”问题研究的理论化是实用化的延伸和深入。农业易相发展理论将大量的长期停留在实用化阶段的“三农”问题研究推向理论化阶段。相较于传统和当代其他农业发展理论,农业易相发展理论具有较强包容性,向前兼容,是对现代农业发展理论的扬弃和补充、丰富和发展,而非替代(图3所示)。通过对农业的“变易”即拓展,将农业的过去与未来形态,按照“常规–转变状态–生物化及拓展–变革及革命–绿色转型–新型业态”的逻辑线路串联起来,即可展现出一幅“活着的农业”动态图景。

图3 农业易相发展理论的时代背景与传承关系

3.3农业易相发展理论的检验标准科学理论必须具备客观性、验证性及系统性三大特征。客观性是指科学理论必须符合客观实际;验证性是指科学理论必须可验证、可复制;系统性是指科学理论必须系统而完整。

生物质涉农企业的案例解析表明:农业易相发展理论具有一般科学理论所必须符合的客观性和验证性。农业易相发展理论的科学性主要体现在其系统性方面。该系统性表现在:以生命本质的高度一致性为基础形成的生命科学和生物技术的“基础—新兴—前沿”会聚系统,该技术系统具有领域通用性与生物系统性;通过可再生生物质级联开发利用而产生的生物基产品的关联性与可替代性;由包含农业与非农产业、农村与城镇、农民与非农从业者等“三农”相互促进与转化所构成农与“非农”对立统一关系;不同经济时代背景下传统与现代以及未来的农业发展理论的传承与融合、互补关系。

4 新型农业体系:革命性未来农业

4.1生物经济对农业的拓展与塑造

生物经济正在重塑生物质相关产业,并重新定义农业。在即将到来的生物经济时代,农业具有生物经济的“双基础”地位,即农业是可再生生物质的基础,生物质是可持续生物经济的基础。生物经济与农业之间存在天然的生物学基础及“bio”同源的公共产品属性。

新型农业体系由当今信息经济时代背景下的常规农业系统以及面向生物经济时代正在拓展的新食品、营养、健康医疗、生物基资源、环境与生态等五个子系统在内的共六大系统组成(图1),是基于生物经济的未来农业发展的综合形态。作为最初的“假说”,新型农业体系是在回顾农业历经两次规模化整体性拓展——从“小农业”(种养业)拓展到“大农业”(农林牧副渔)、从“大农业”拓展到常规农业系统(大农业+农业前、后部门),以及当代农业与其他生物质产业不断融合发展并产生多种新业态、新模式之实践的基础上,综合提炼出来的;再经过对国内外生物质涉农企业如山东龙力、安徽丰原、北京德青源、DSM、UPM等经营领域的案例解析与实证归纳,推断并证实“新型农业体系”的假说,从而将新型农业体系升华到农业拓展及易相发展的“五轮模型”,进一步验证基于生物经济的新型农业体系能够作为农业绿色转型的目标模式,从而明确新型农业体系将成为“革命性未来农业”。

4.2第二次绿色革命及其系列亚革命

如何实现农业“第三次拓展”,以构建新型农业体系?第二次绿色革命(second green revolution)或其系列“亚革命”是有效实现新型农业体系目标模式的综合技术手段。之所以强调“亚革命”,是因为如果没有国际社会的共同努力及国际社会共同政策的协调行动,第二次绿色革命难以从整体上成功实现。但是,以生物信息学、合成生物学、基因编辑等为代表的生物科技正在与信息技术、纳米技术、人工智能等会聚发展,由科技界和产业界共同发起系列“亚革命”的条件相对成熟并切实可行,而且有的已经开启,如转基因技术革命或植物基因革命、生物能源革命、智慧农业革命,已经在部分国家率先形成或实现。

5 总结与政策建议

5.1总结

未来经济时代也将是信息经济与生物经济“双强”并行的时期,预计经济社会发展的主流正处在从信息经济时代的“万物互联”转向生物经济时代的“万物共生”的过程中。未来产业发展,既是融合发展也将是“体系”的发展,为此应当从整体与变化的视角,运用系统与跨学科研究的方法,化解产业巨系统存在的不可持续问题,促进生物质产业及其相关传统产业特别是农业的绿色转型以及化石资源的战略替代。发展生物经济、构建新型农业体系、倡导第二次绿色革命等都不是彼此孤立,而是相互关联、相辅相成的。正基于此,生物经济、生物经济时代、农业易相发展理论、第二次绿色革命、新型农业体系理应共同组成一个完整的思想体系(此“五位一体”被改删——注),以夯实生物经济发展的生物化基础,指引未来产业发展与绿色转型由分散平台或“兵团”式作战向“体系”化发展。

5.2政策建议

针对我国发展生物经济的相对优势,为促进生物质相关产业融合发展及其对应的传统化石基产业的战略替代,乃至经济社会的绿色转型,提出以下对策建议:

产业融合“五位一体”思想体系的发展,需要国家战略的护航引导和宏观政策的综合协调;新型举国体制有利于该“体系”的建设发展及其基础性作用的发挥。为此,应利用我国新型举国体制的优势,制定指导性更强、面向未来更加长远的生物经济国家战略,以便统筹协调生物资源的开发利用、生物经济综合平台的建设及宏观管理,促进生物质产业融合与农业拓展以及其与对应传统化石基产业的协调发展;同时完善我国医疗卫生和健康管理体系及生物安全预警机制。

为顺应产业融合与绿色发展的时代潮流与经济发展需求,有效落实国家《“十四五”生物经济发展规划》提出的政策举措,建议整合设立“农业和生物化部”之类的综合管理与服务机构,以便充分发挥我国发展生物经济的综合优势,统筹多部门系列绿色政策的制定与配套。为完善各有关部门共同参与的协调机制,需要配套的政策主要包括:生物质智慧循环利用研发政策、生物基产品公共采购政策、生物基产业税收减免政策、“双碳”(碳达峰碳中和)战略目标相关政策,以及推进或倡导生物基产品绿色消费的相关政策等。

优化生物技术平台、实验基础设施共享平台、生物数据库共享平台、种质资源筛选平台、投融资服务平台、成果转化平台等综合平台建设,以便为生物技术产品系统性化集成创新与产业化发展,特别是源头技术创新提供长期稳定的基础保障与必要的支撑条件。之所以强调生物经济综合平台特别是其中技术平台的优化完善,除考虑到我国发展生物经济优势外,还基于以下因素的综合考量:生命科学和生物技术具有多领域的共性、通用性特点;农业及食品、健康医疗、生物制造、生物能源、生物材料、生物环保、生物安全及生态服务等领域具有共同的生物资源基础;生物科技产品特别是生物医药产品,大多具有“高投入、高风险、高回报”以及周期长、健康质量要求精准稳定、集群与分布式并举等特点;如果没有系统化原创性源头技术,尤其是其中的变革性、颠覆性技术,便难以建立起自主可控的产业标准体系。“强化源头技术,建立自主可控的产业标准体系”是塑造生物经济发展未来新优势、避免陷入诸如信息经济产业被“卡脖子”困境的战略举措。

(作者为中国农业大学人文与发展学院/生物经济发展研究中心教授)

【参考文献】

[1]邓心安.生物经济与农业绿色转型[M].北京:人民日报出版社,2018.

[2]Michael Carus. Biobased Economy and Climate Change — Important Links, Pitfalls and Opportunities [J]. Industrial Biotechnology, 2017,13(2):41-51.

[3] Olivier Dubois, Marta Gomez San Juan. How Sustainability Is Addressed in Official Bioeconomy Strategies at International, National, and Regional Levels[R]. Rome: FAO, 2016.

[4]M. Sillanpää, C. Ncibi. A Sustainable Bioeconomy: The Green Industrial Revolution[M].Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. 29-50.

[5]A.Muscat, E.M.de Olde, R.Ripoll-Bosch, et al. Principles, drivers and opportunities of a circular bioeconomy[J]. Nature Food, 2021,2(8):561–566.

[6]邓心安,曾海燕. 农业易相发展理论的“五轮模型”及其功能[J].农业经济与管理,2017(4):29-35.

[7]National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Science Breakthroughs to Advance Food and Agricultural Research by 2030[R]. Washington, DC: The National Academies Press, 2019.

(责编/周小梨 美编/李祥峰)

声明:本文为人民论坛杂志社原创内容,任何单位或个人转载请回复本微信号获得授权,转载时务必标明来源及作者。 摘编自《人民论坛》, 2022(17);图2、图3为生物经济发展研究中心编辑所加。特此致谢!